※2022年4月26日に公開した記事ですが、リライト記事に必要な文言等を追記、その他の部分も修正して2023年9月6日に再度公開しました。

「ものづくり大国」として、世界から注目を浴びていた日本。

かつて日本の国内総生産(以下GDPという)を支えていた製造業が、今、大きな危機に直面しています。

その原因となるのが、新興国による低コスト生産の実現、少子高齢化からくる労働人口の減少、消費行動が変化やマーケットの縮小などをはじめとする現象の数々です。

今回は、世界的な規模で不安定な状況が続いている現代における「製造業の現状と課題」を考え、解決につながる未来へのヒントを探っていきたいと思います。

目次

日本における製造業の現状を分析

製造業は日本のGDPの2割弱を占める基幹産業ですが、近年、生産拠点の海外展開、一部業種における競争構造の大きな変革などにともなって、その比率は低下しています。

今後も海外市場の拡大が見込まれる一方で、新たなイノベーションや技術を産み出し、他産業への高い波及効果を持つ製造業は、日本経済にとって「2割」という数字以上に大きな意味合いを持っていると考えられます。

実際、米独等も次世代型製造業への転換政策を打ち出しており、製造業の重要性を見直しつつあります。

GDPに占める製造業比率の主要国比較

出典:「令和2年度ものづくり基盤技術の振興施策」(ものづくり白書)資料 経済産業

https://www.meti.go.jp/press/2021/05/20210528002/20210528002.html

では、日本における製造業の現状を4つの視点で見ていきましょう。

変化する経済状況と製造業への影響

内閣府が2022年2月14日に公表した2022年10~12月期の国内総生産(実質GDP)速報値によると、速報値は物価変動の影響を除いた実質の季節調整値で前期比年率0.6%増となりました。

実質GDP成長率の推移は、戦後最大の落ち込みとなった2020年4~6月期のGDP(年率換算で27.8%減少)からは回復したものの、日本経済は一進一退の状況が続き、2021年以降は2%以内の増減となっています。2022年第四半期は前期比プラス0.0%(年率プラス0.1%)

「2023年版ものづくり白書」によると、売上高について、約5割の企業が売上高について、「増加」または「やや増加」をあげる一方で、営業利益については、「増加」「やや増加」をあげる企業の割合は、約3割にとどまっています。

2020年の新型コロナウイルスの感染拡大から約2年が経過し、社会経済の回復が進む一方、原材料価格の高騰など、内外の環境変化の影響がみられます。

原材料価格・エネルギー価格の高騰が及ぼす影響

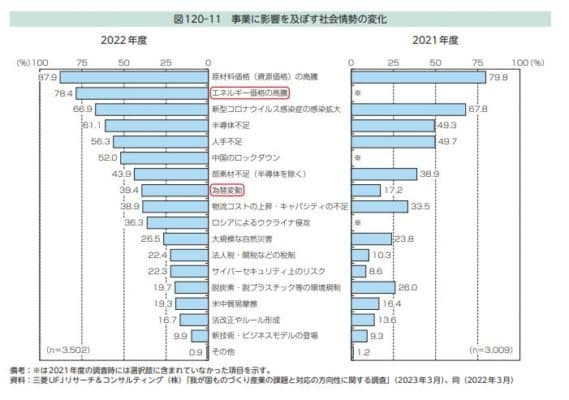

新型コロナウイルス感染症の拡大に加え、半導体不足、部素材不足があり、さらに2022年は、原材料価格・エネルギー価格の高騰、ロシアによるウクライナ侵攻等、製造業の事業環境に大きな影響を与える社会情勢の変化がありました。

事業への影響について、製造業事業者の認識に関する調査を見ると、事業に影響を及ぼす社会情勢の変化として、「原材料価格(資源価格)の高騰」を挙げる割合が約9割、「エネルギー価格の高騰」を挙げる割合が約8割を占めました。

また、2021年度に行われた同業の調査結果と比較すると、2022年度は、エネルギー価格の高騰と、為替変動を上げる割合が、前年度に比べて2倍以上になっています。

出展:「2023年版ものづくり白書(全体版)」

全産業に比べて下回る賃金

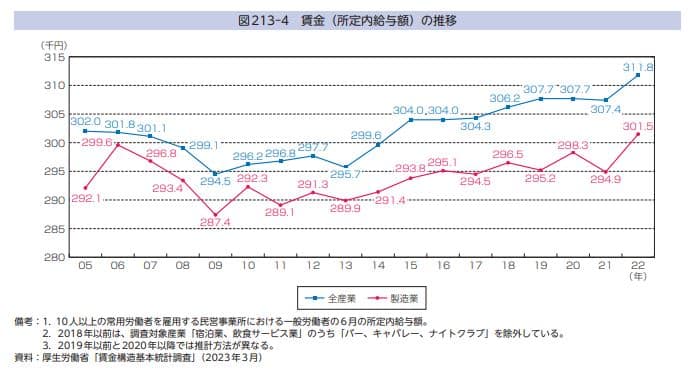

「2023年版ものづくり白書」によると、2014年以降は、全産業及び製造業における一般労働者の賃金(所定内給与額)が、それぞれ上昇傾向で推移 しています。

一方で、全産業における賃金が約31万2千円であるのに対し、製造業の賃金は約30万2千円と、それを下回る結果になっています。

加えて、両者の賃金の差額は、2006年時点で約2千円だったのに対し、2022年においては約1万円と、差が開く一方です。

出展:「2023年版ものづくり白書(全体版)」

また、人材不足が深刻化するなか、企業の積極的な雇用拡大が求められ、 特に女性の参加促進は重要な課題です。

しかしながら、製造業における女性の賃金指数は一貫して低く、全産業より下回っています。

このように、日本の製造業の足下状況を見ると、あらゆる面で問題が山積している事がわかります。

それでは、製造業における「3つの課題」について見ていきましょう。

製造業の課題:1.人材不足と高齢化問題

国内では製造業を含む企業の人材不足と高齢化が深刻化しています。

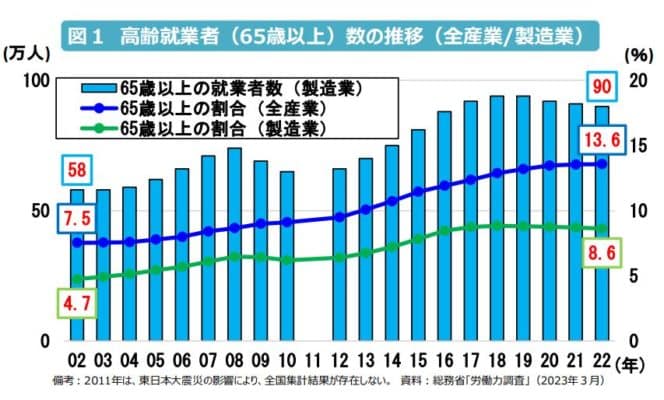

経済産業省は「ものづくり人材の確保と育成」で、製造業の若年就業者が2002年の384万人から2020年には259万人にまで減少したことを報告しています。

一方、高齢就業者は増加傾向にあり、2002年には58万人であったのに対して、2020年には92万人にまで増加しています。

また、高齢就業者の割合が2022年には8.6%となり、全産業の13.6%と比較しても高い水準を記録していることがわかります。

出展:「出展:2023年版ものづくり白書(概要)」

さらに、2020年より新型コロナウイルスの感染拡大の影響で雇用状況がさらに複雑化。

厚生労働省の調査(新型コロナウイルス感染症に起因する雇用への影響に関する情報について|2020年11月27日集計分)によると、製造業は雇用調整の可能性がある事業所数が最多となっています。

このように、全般的に人材確保が厳しい状況であるにもかかわらず、雇用維持も難しい状態に陥っている製造業者が多いことが分かります。

製造業の課題:2.世界に遅れを取るIT技術の活用

国内の製造業ではIT技術の活用で、世界と比較して大きく遅れています。

現在の製造業は、ビッグデータやインターネットなどを活用して資源・資産を効率的に使い新たな経済価値を生み出すための多様な技術革新を示す「第4次産業革命」の最中にあります。

ドイツ政府が主導する製造業の国家戦略プロジェクト「インダストリー4.0」、アメリカではビッグデータとIoTを活用するインダストリアルインターネットの概要を打ち出しています。

中国の製造業では人件費の上昇や環境問題に対応するための10ヵ年計画「Made in China 2025」が発表されました。

このように海外の製造業では、国家レベルでの積極的IT化推進により、技術力の継承や人材不足、人件費の質・量を安定的に確保する対応を実現しています。

一方、国内の製造業はどうでしょう。

日本は「コネクテッドインダストリーズ」を発表していますが、国全体の取り組みとしては遅れがみられます。

前項でも触れたように、日本の製造業では設備投資が見送られる傾向にあると同時に、導入している設備の老朽化も進行しています。

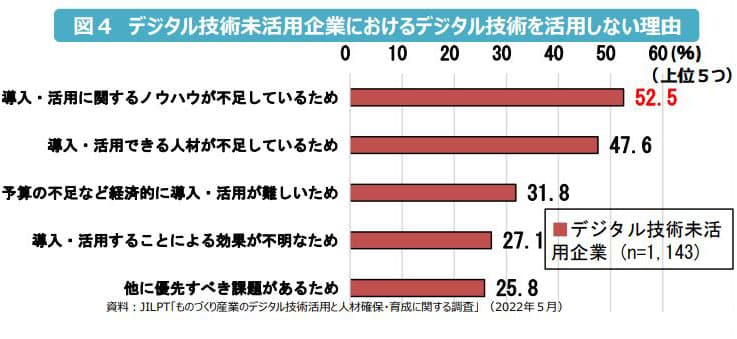

これは、IT化を進めるコストの確保が難しい点、またIT化による生産性向上〜費用対効果への理解度が低い点などが挙げられます。

また、対応できる技術者などの人材不足も、IT化の遅れの大きな原因のひとつです。

出展:「出展:2023年版ものづくり白書(概要)」

製造業の課題:3.高齢化に伴う技術の継承

日本の製造業は世界に誇る技術力を持ち、海外でも高く評価されています。

これは、長年培われた技術者の「経験と勘」により、伝え守られてきました。

ですが、技術者の高齢化が進むと同時に、過酷な労働環境による人材不足と従業員定着率の低下で、技術の継承は極めて困難な状況になっています。

技術力の維持そのものが危ぶまれる現状では、その技術を誰もが使えるものとして継承していく方法を新たに構築する必要があります。

技術者の高齢化や人材不足を乗り越えて技術継承の問題をクリアしていくためには、女性や外国人の雇用拡大、ITやAIの活用によるノウハウの見える化が鍵となります。

日本の製造業が取り組むべき対策

日本の製造業が、その技術力を維持し競争力を保っていくためには、どのような取り組みが必要なのでしょうか。

日本の製造業が取り組むべき対策を考えて見ましょう。

スマートファクトリーへのステップ

「スマートファクトリー」とは、コンピューターと工場のさまざまな機械とを接続し、データを活用することで、コストダウンを図りつつ生産性や品質の向上を目指す工場のことです。

この工場を構築するためには、ビッグデータの解析やIoTの導入が必須となっています。

IoT機器によって得られたデータを管理・分析することによって、稼働状況やエネルギー消費量の可視化、情報の蓄積などが可能になってきます。

業務プロセスにおけるロスの改善をはじめ、大幅な生産性の向上が期待できることから、今後さらに導入が進むでしょう。

自社の規模に見合った取り組み方など、専門家への相談など、まずは情報収集から初めてみることも重要です。

労働環境の改善

「働き方改革関連法」(2019年4月施行)によって、労働環境に対する見直しが始まっています。

特に、長時間労働の是正や柔軟な働き方の実現、公平な待遇の確保といった労働環境の改善は、この法律の大きな目的でもあります。

今後は多様な働き方が推進されるとともに、新型コロナウイルスの感染拡大をきっかけに企業のテレワーク導入率も高くなりました。

業務形態的にテレワークの導入が困難な製造業の場合は、デジタル技術を活用した業務改革や、IoTやAIの活用によるスマートファクトリーの実現が急がれます。

デジタル化を進めるに当たっては、トップダウンの一方的な方法ではなく、現場の労働環境や労働条件を改善していく取り組みが重要です。

法律に対する表面的な改善ではなく、経営者と現場がとことん話し合い現実と向き合った上で、生産性の向上と働きやすい環境づくりを実現しましょう。

まとめ

- 製造業は日本のGDPの2割弱を占める基幹産業 である。

- 2020年の世界経済の成長率は4.4%減少と予測され、これは1930年代に起こった世界恐慌以来、最悪の経済成長率 だった。

- 少子高齢化によって人材不足は深刻である。

- 製造業は、全産業に比べ賃金が下回る。女性の賃金が一貫して低い。

- 原材料価格・エネルギー価格の高騰が、大きく事業に影響を及ぼしている。

- 日本の製造業の課題として、人材不足・IT活用の遅れ、技術継承がある。

- 日本の製造業は、スマートファクトリーや労働環境改善に積極的に取り組む必要がある。

今回は、「製造業の課題」にスポットを当ててお伝えしました。

人材不足やIT化など、よく聞くワードではありながら、具体的に取り組んでいないというケースが少なくありません。

新型コロナウィルス感染拡大によって、さらに深刻化しているこれらの課題に、今こそ取り組む時なのではないでしょうか?

関連記事:工場のIoT化がもらすメリットとスマートファクトリー

![日本の工場を元気にする [解決ファクトリー]](https://www.kaiketsu-factory.com/wp/wp-content/uploads/2021/07/logo_yoko-1-1.png)